- Twitchでコメントが荒れてるからなんとかしたい・・・

- BANするとどうなるの?

- 追放のやり方を知りたい!

Twitch配信では荒らしコメントは珍しくなく、放置すれば雰囲気が悪化して視聴者離れを招きかねません。

その防止には、Twitchの「追放」機能を理解し素早く使いこなすことが重要です。

この記事では、Twitchの追放機能について使い方を徹底解説します。

追放機能を使えるようになれば、配信している時にチャット欄を荒らす視聴者が来ても困らなくなります。

快適な雰囲気で配信したい方は、ぜひ最後まで見てください。

Twitchの追放とは

Twitchの追放とは、特定の視聴者に対してチャンネル内でのチャットを禁止する管理機能です。

操作できるのは配信者と、チャット欄を管理するモデレーターだけで、荒らしやスパムから配信を守り、コミュニティの雰囲気を健全に保つ役割があります。

追放されたユーザーは通常チャット欄に書き込めなくなりますが、配信の視聴自体は配信者の設定によって制限できる場合もあります。

追放のやり方・解除の仕方

追放と言っても細かく分けると、永久追放と一時的な追放(タイムアウト)に分かれます。

それぞれのやり方について解説します。

永久追放

永久追放とは、いわゆるBANのことで、解除しない限り対象ユーザーはチャットできなくなる機能です。

追放する方法は、チャットコマンドを使う方法と、チャット欄のアイコンから操作する方法の2通りがあります。

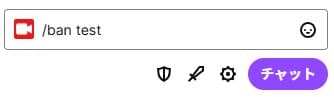

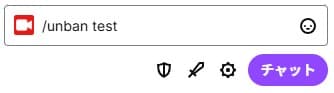

コマンドを使う場合は、チャット欄に以下のように入力します。

/ban ユーザー名例えば「test」というユーザーを追放する場合は、

/ban testと入力します。

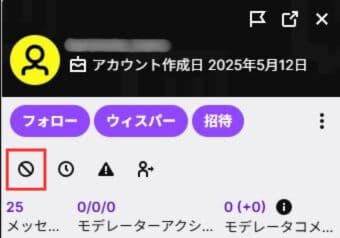

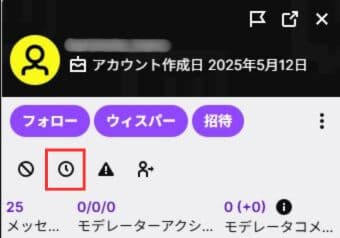

チャット欄から操作する場合は、対象ユーザーをチャット欄で選択し、フォローボタンの下にある一番左のアイコンをクリックすると永久追放できます。

解除する場合はコマンドを使うと便利です。

/unban ユーザー名と入力すると、対象ユーザーのチャット参加を再び許可できます。

一時的な追放(タイムアウト)

一時的な追放はタイムアウトとも呼ばれ、一定期間だけ対象ユーザーのチャットを禁止できる機能です。

チャット禁止時間のデフォルトは10分(600秒)に設定されています。

タイムアウトする方法は、チャットコマンドを使う方法と、チャット欄のアイコンから操作する方法の2通りです。

コマンドでタイムアウトする場合は、チャット欄に以下のように入力します。

/timeout ユーザー名例えば「test」というユーザーをタイムアウトする場合は、

/timeout testと入力します。

チャット欄から操作する場合は、対象ユーザーをチャット欄で選択し、フォローボタンの下にある左から2番目のアイコンをクリックするとタイムアウトが適用されます。

追放されたユーザーの配信視聴を許可するか

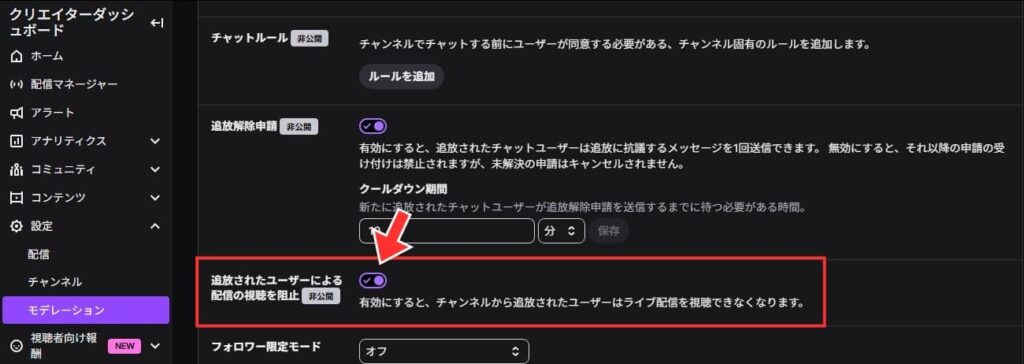

追放されたユーザーが配信を視聴できるかどうかは、設定で制御可能です。

視聴を禁止すると、実質的にブロックと同じ扱いとなり、追放したユーザーが配信を見ることもできなくなります。

追放はモデレーターなど他の人も行えることを考慮し、配信視聴を阻止するかどうかは慎重に検討しましょう。

設定は、クリエイターダッシュボードから「設定」→「モデレーション」で行えます。

ここで「追放されたユーザーによる配信の視聴を阻止」にチェックを入れると、視聴も制限できます。

追放の解除申請を設定する

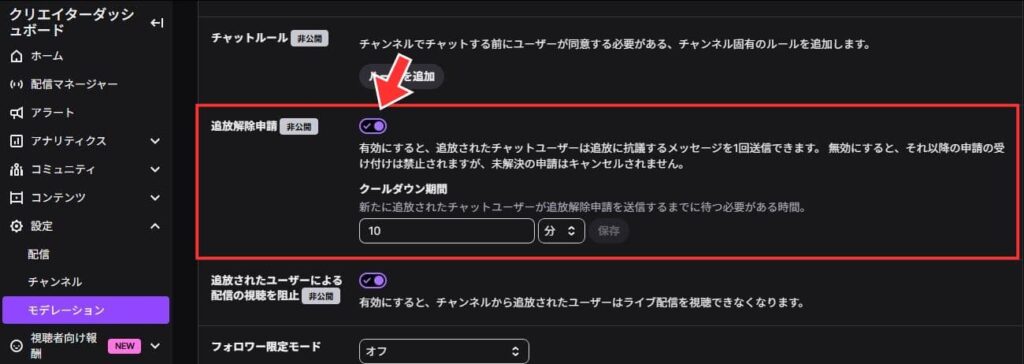

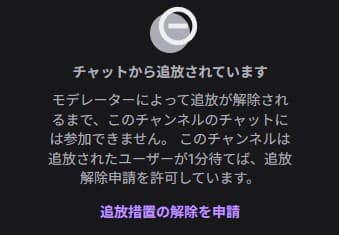

Twitchでは、永久追放されたユーザーからの解除申請を許可する設定があります。

この設定を有効にすると、追放されたユーザーは追放に対して抗議するメッセージを1回だけ送信できるようになります。

配信者側は、ユーザーからの申し立てを確認し、必要に応じて追放の解除を検討できます。

設定すると、追放されたユーザー側には追放されたことを知らせるメッセージが表示され、同時に「追放措置の解除を申請」ボタンを押せるようになります。

追放者の情報を他ユーザーと共有する

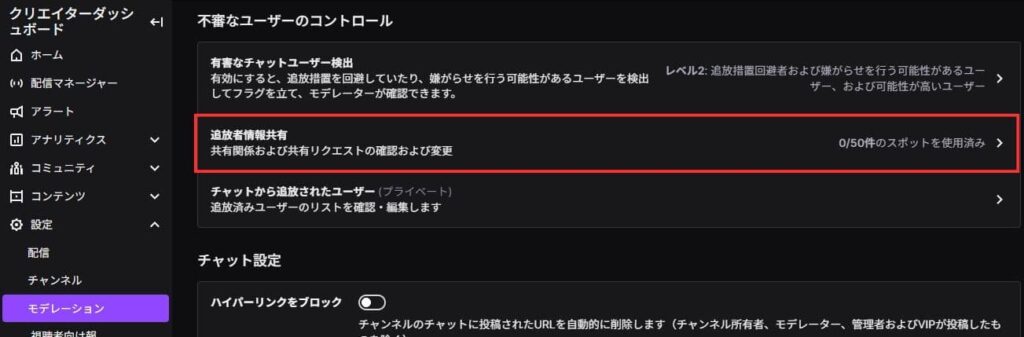

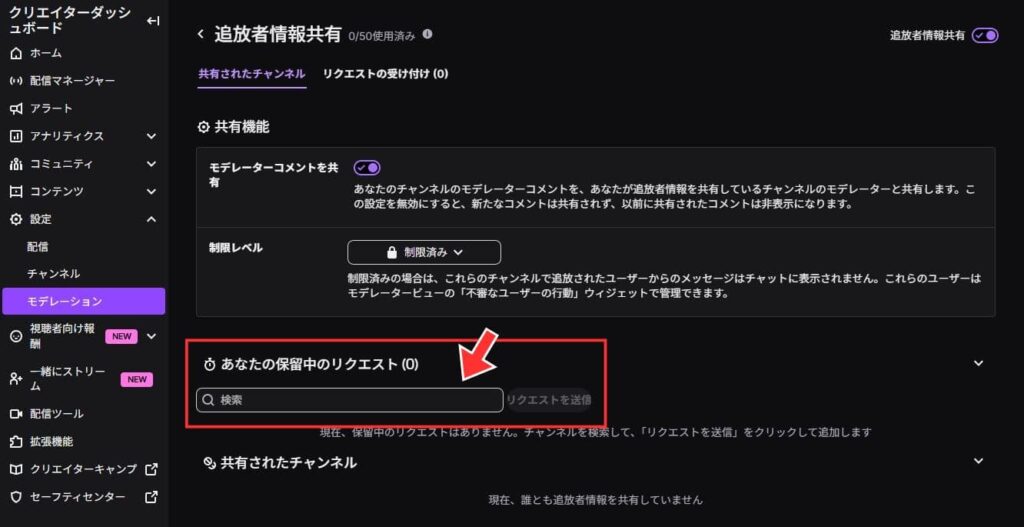

Twitchでは、自分が追放したユーザーの情報を他の配信者と共有することができます。(参照:Twitch公式サイト)

これにより、他のチャンネルで同じユーザーがコメントを荒らす前に、事前に対策を講じることが可能です。

設定は、クリエイターダッシュボードから「設定」→「モデレーション」→「追放者情報共有」にて行います。

検索欄に、情報を共有したい他配信者のユーザー名を入力し、「リクエストを送信」をクリックすると共有できます。

まとめ

この記事では、Twitchの追放機能について解説してきました。

荒らしコメントが現れた際は、追放などの対策を行い、チャット欄の雰囲気を守ることが重要です。

追放は配信者だけでなく、モデレーターでも行うことができます。

モデレーターがいるとチャット欄の治安を維持しやすくなるため、導入がおすすめです。

モデレーター機能の使い方について詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。